Villa Sarabhai (1951–56): clima, ladrillo y jardín en la casa de Le Corbusier

La Villa Sarabhai —o Casa Manorama Sarabhai— pertenece al conjunto de trabajos que Le Corbusier realiza en Ahmedabad a inicios de los años cincuenta. El encargo procede de una familia industrial con fuerte inquietud cultural. Corbusier responde con una vivienda de una sola planta, extendida en el jardín, donde la envolvente y la masa trabajan a favor del clima tropical seco y de los ritmos domésticos de la casa india.

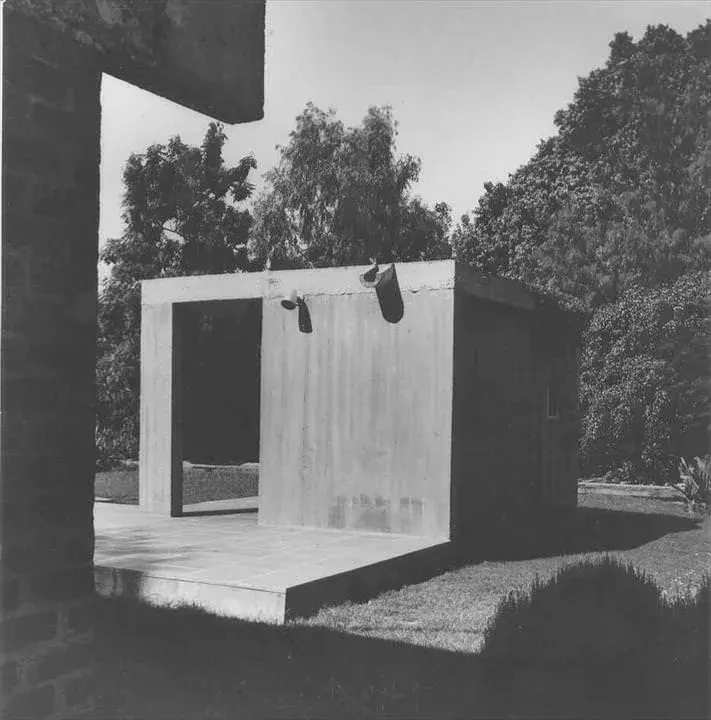

El proyecto evita la retórica. La forma nace de la necesidad: sombra profunda, aire en movimiento, superficies que almacenan frescor nocturno y lo devuelven durante el día. En la villa, la técnica no se muestra como alarde sino como paciencia constructiva, apoyada en ladrillo local, bóvedas de gran luz y una vegetación que funciona como primera piel climática.

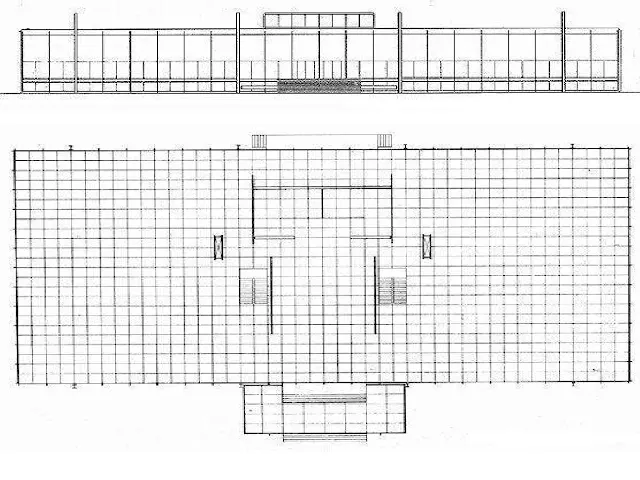

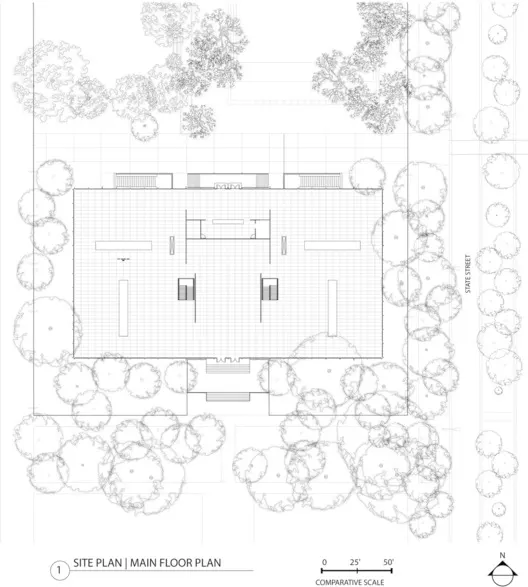

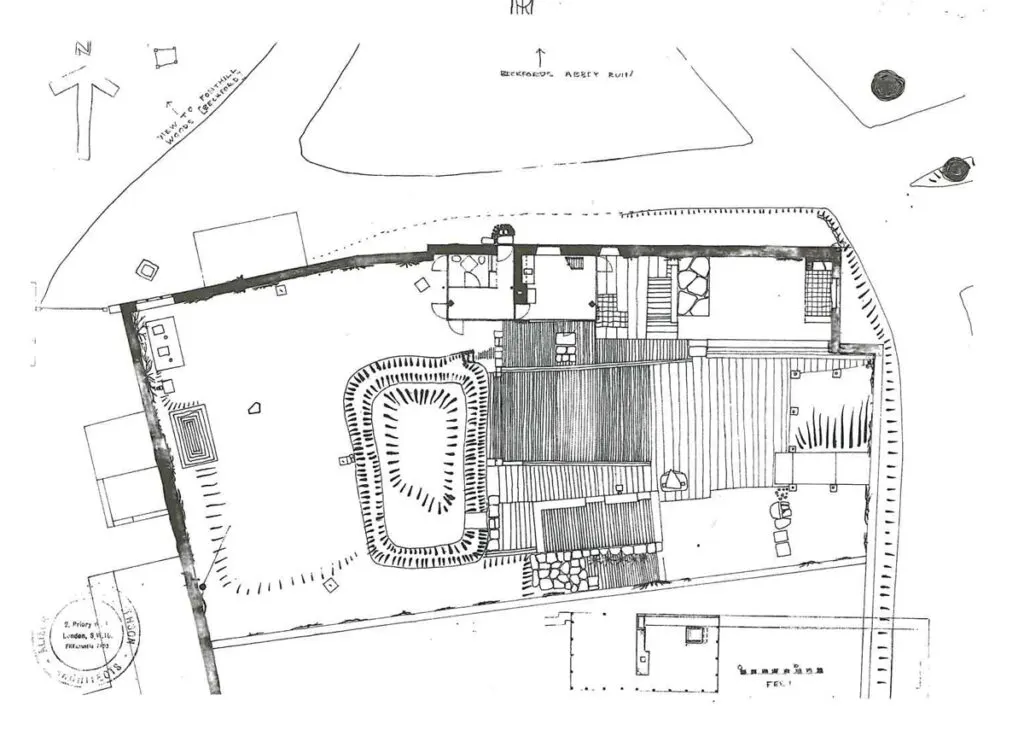

Implantación y lectura del lugar

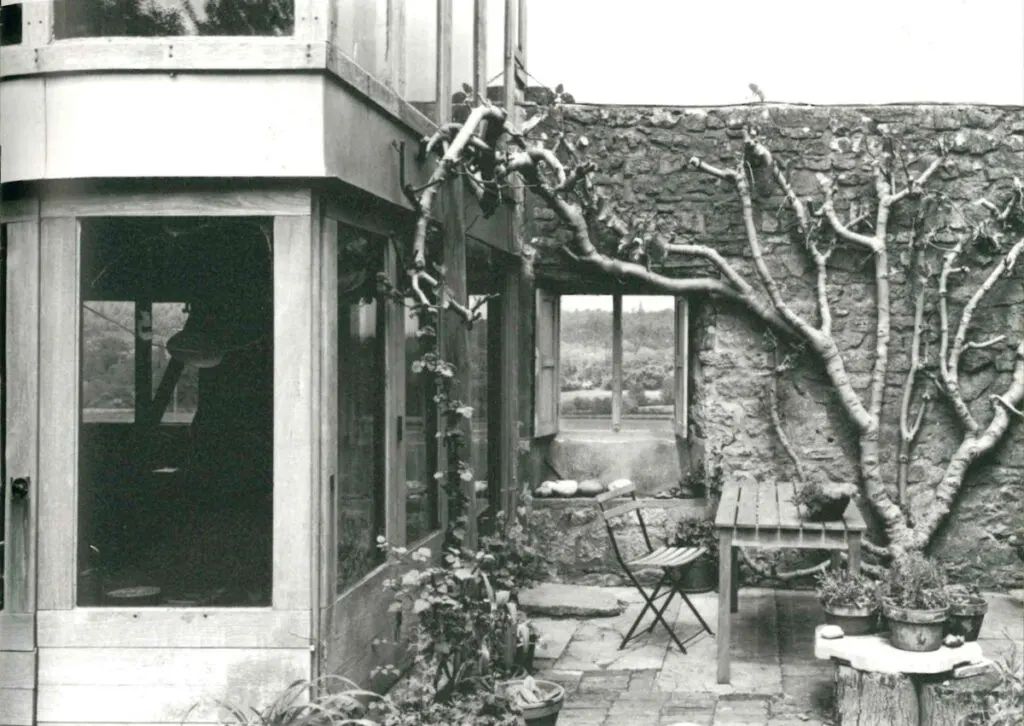

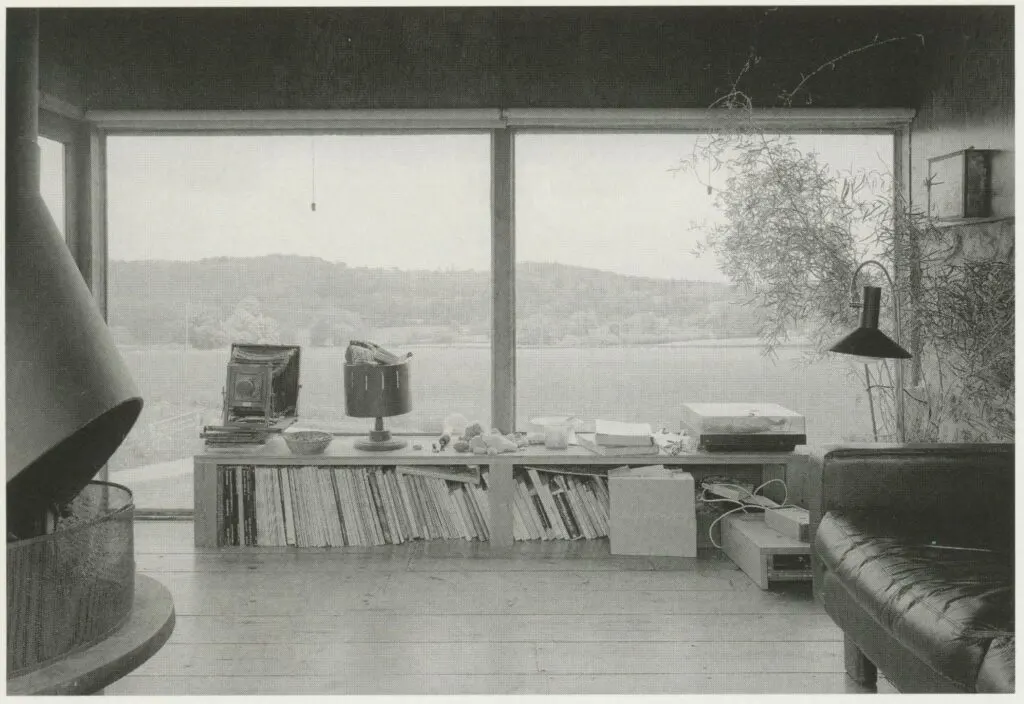

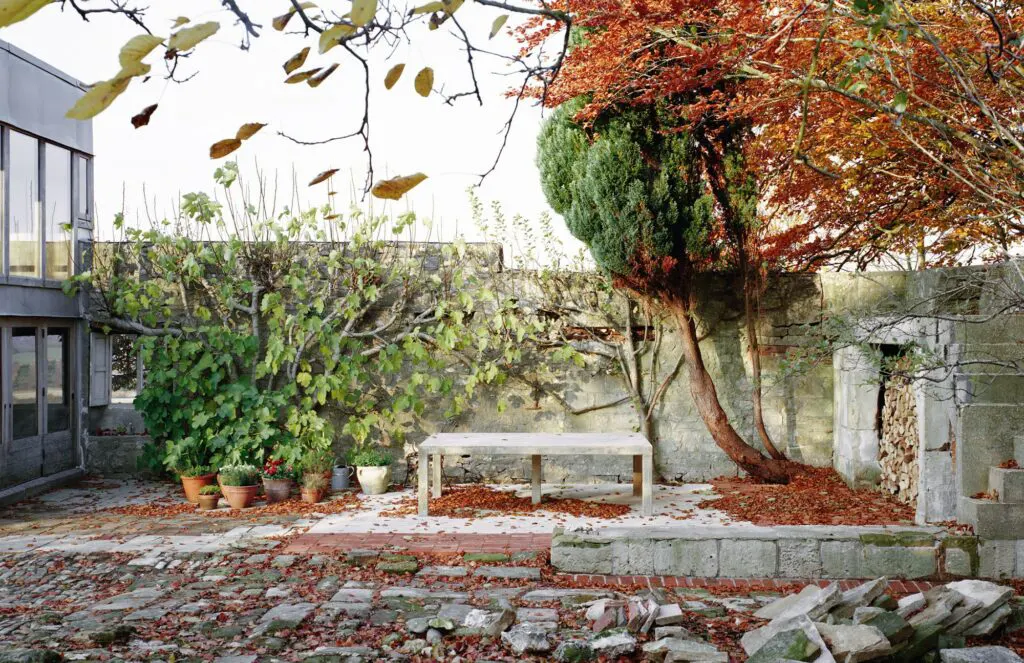

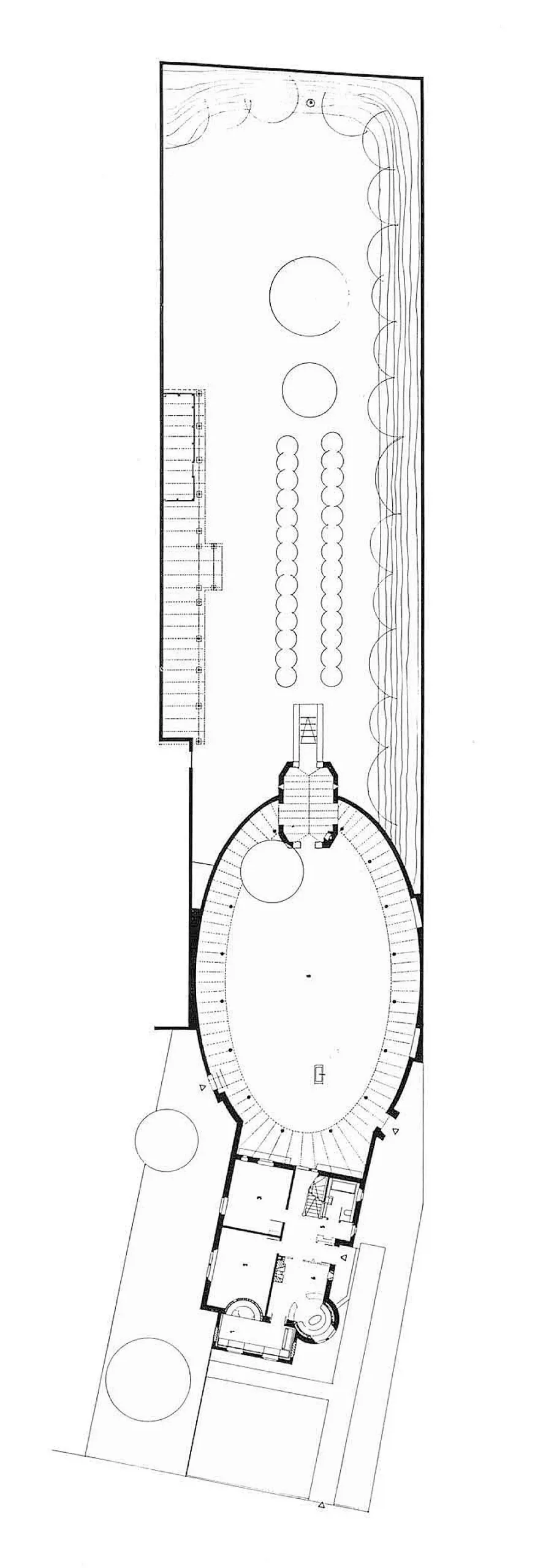

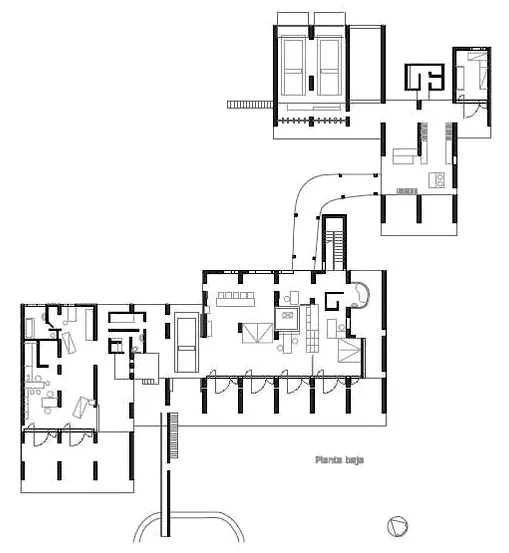

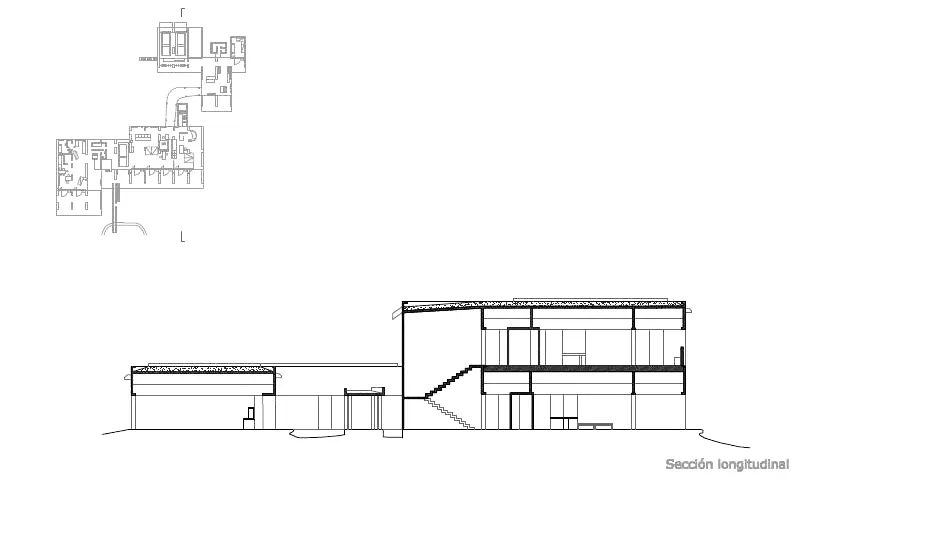

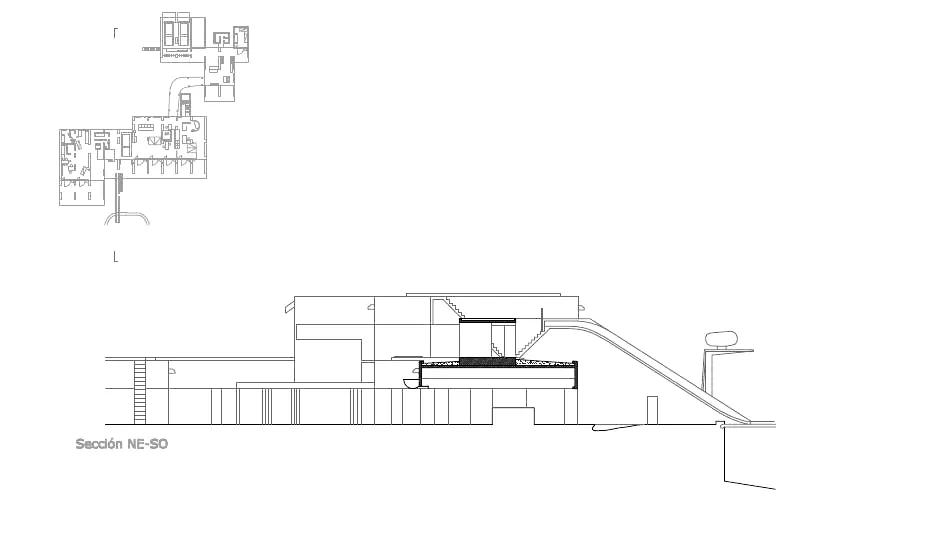

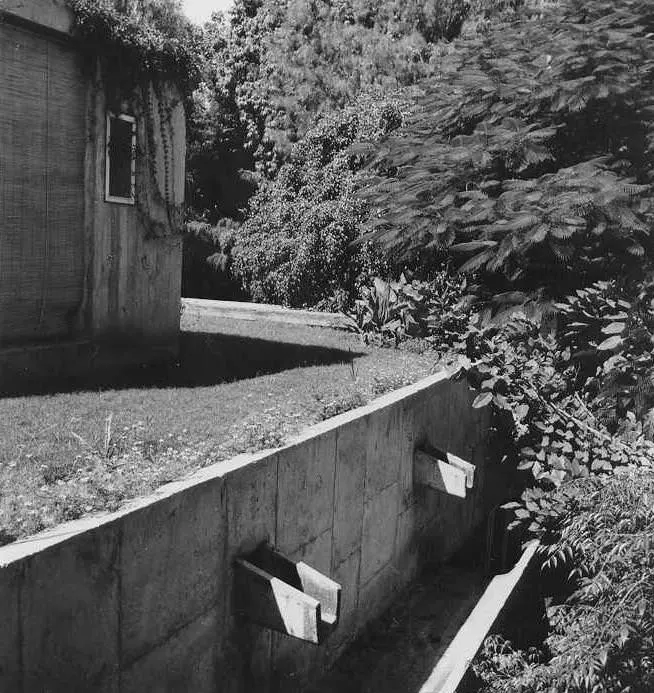

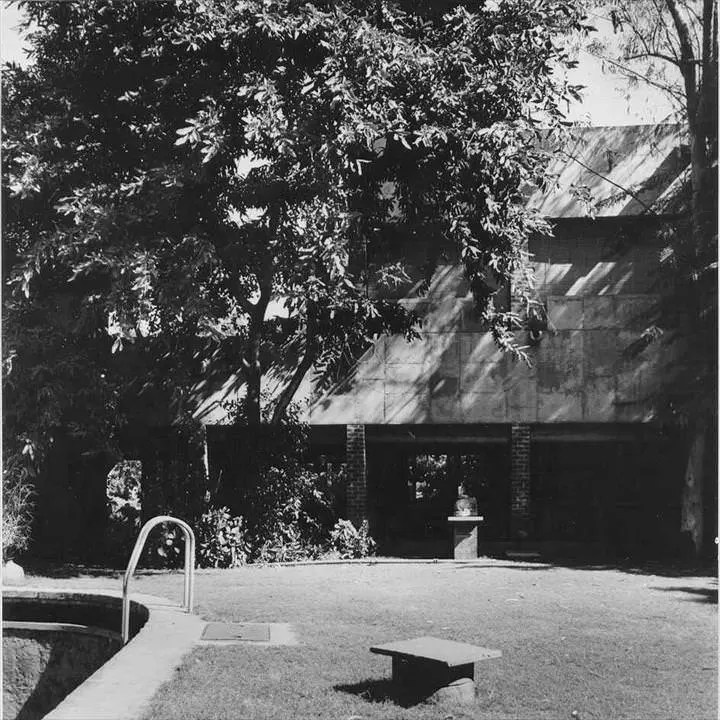

El terreno era un jardín maduro, con especies de gran porte y zonas de sombra consolidada. La arquitectura se encaja entre los árboles, respetando el sistema radicular y usando el arbolado como filtro térmico y visual. Corbusier prefiere una cota baja y dispersa antes que un volumen único: así multiplica patios y porches, reduce la exposición al sol alto y permite que el aire atraviese la casa en todas direcciones.

El agua participa del microclima: láminas someras y una piscina bordean el conjunto, aumentando la humedad relativa próxima y suavizando la radiación por reflexión controlada. El brillo del agua, lejos de deslumbrar, se modula con aleros y con la sombra de los árboles, produciendo un ambiente sereno, casi acústico.

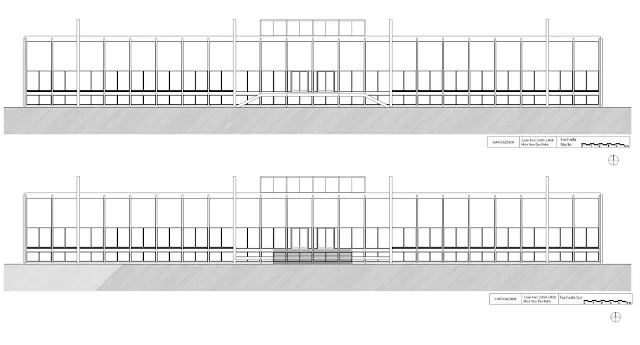

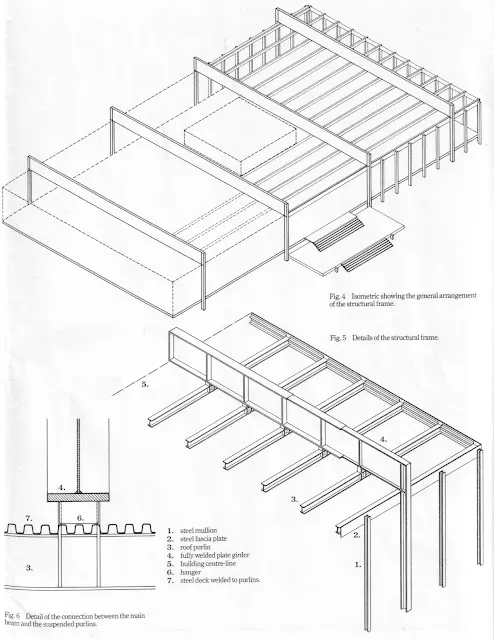

Estructura, materia y clima

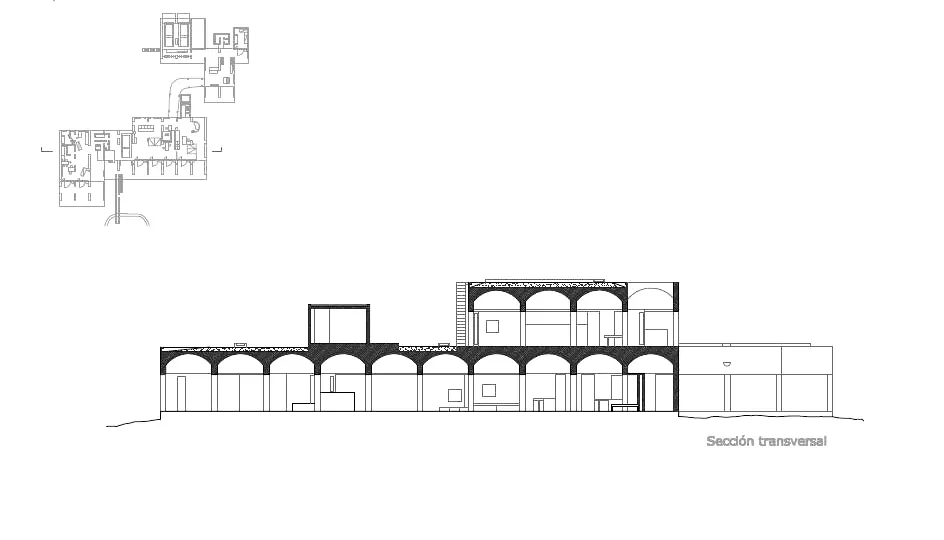

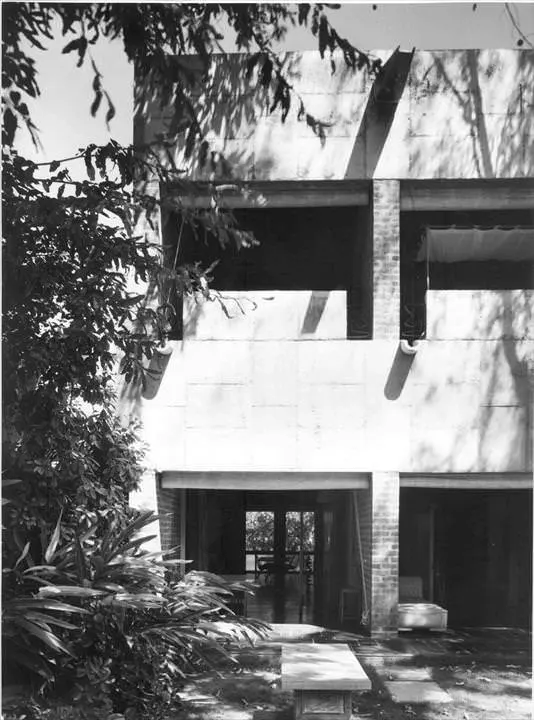

La imagen característica se debe a las bóvedas de ladrillo, de gran luz y espesor constante. Su masa proporciona inercia térmica, mientras que la curvatura favorece la convección natural: el aire caliente asciende y se evacúa por los testeros altos, generando ventilación sin recurrir a equipos. El ladrillo, fabricado y colocado por cuadrillas locales, ancla la obra a la tradición constructiva de Ahmedabad.

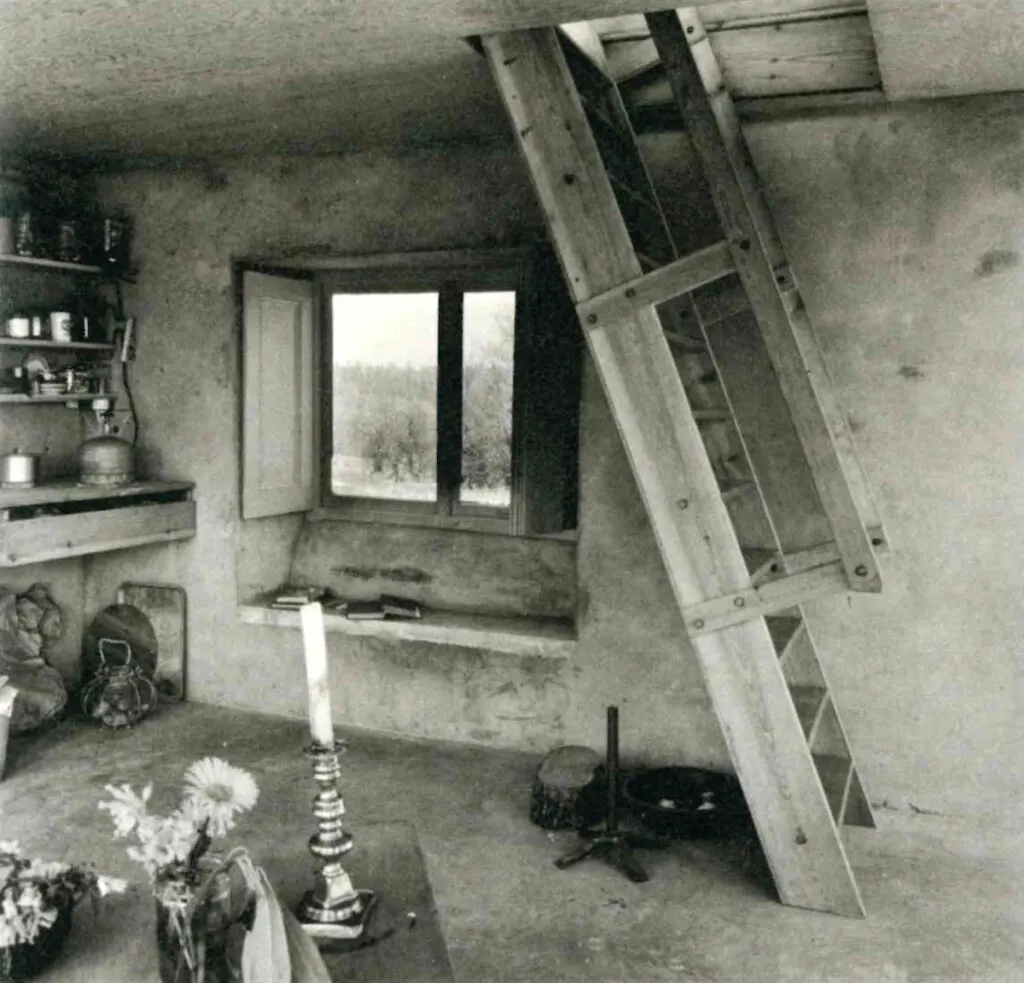

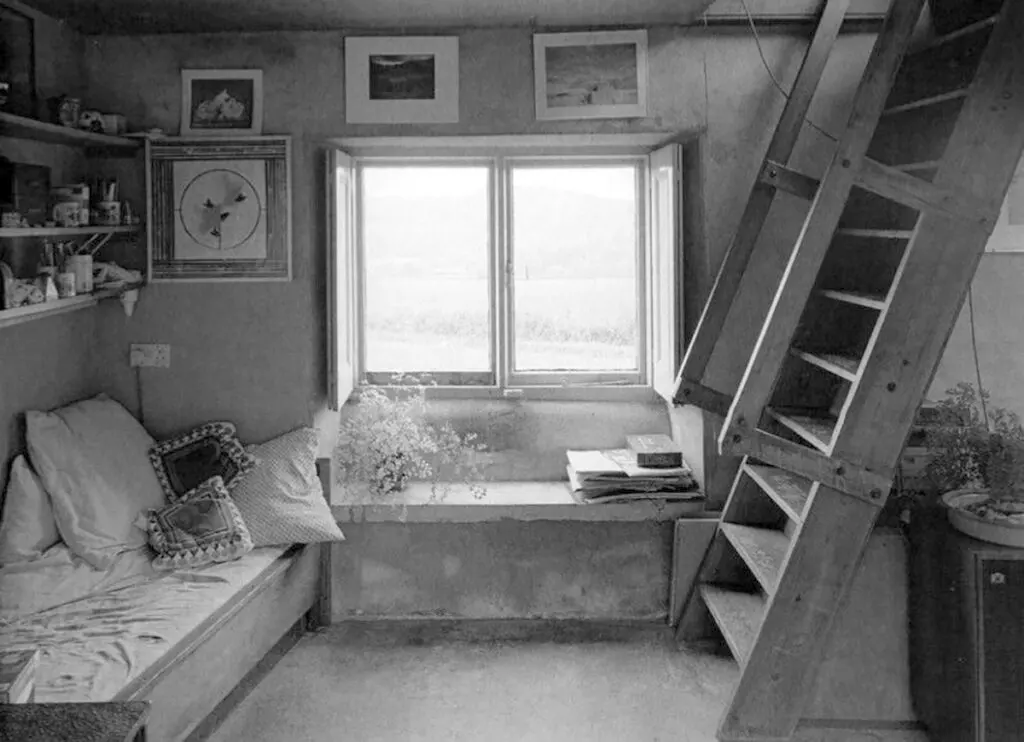

Los muros portantes, los pavimentos pétreos y las carpinterías retraídas definen una envolvente sobria y resistente. A nivel técnico, la villa es una lección de pasividad bien calibrada: la energía se ahorra por diseño, no por dispositivos añadidos. Los porches y aleros proporcionan sombra profunda; los patios, evaporación y continuidad espacial.

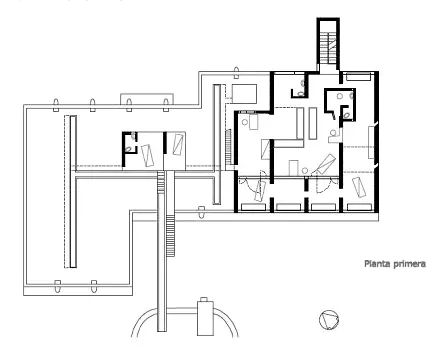

Secuencia doméstica y usos

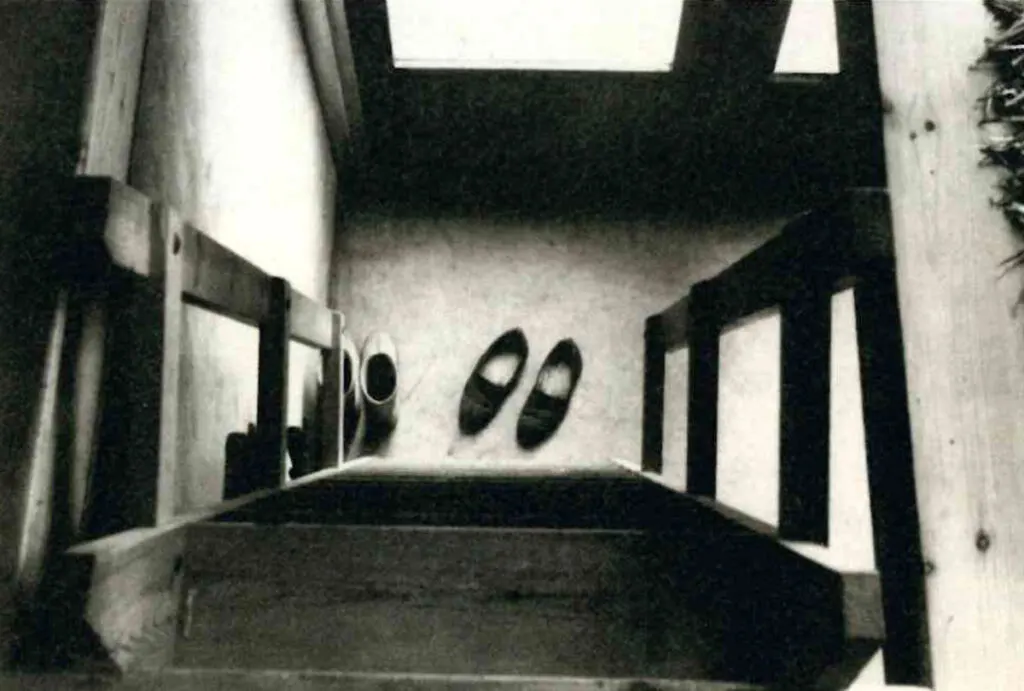

La casa se organiza con un gradiente claro de privacidad: porches y estancias comunes hacia el jardín; dormitorios y ámbitos de retiro hacia patios más íntimos. Entre ellos, galerías y umbrales regulan luz, temperatura y ruido. La domesticidad se apoya en un mobiliario fijo de obra, que ordena sin saturar y facilita el uso estacional de las estancias.

La caminata cotidiana —del agua al interior y del interior al agua— convierte el recorrido en un ritual climático. Durante las horas más calurosas, la vida se concentra en sombras ventiladas; al atardecer, el jardín recupera protagonismo y los reflejos de la piscina animan los intradós de las bóvedas.

Le Corbusier en Ahmedabad

La villa dialoga con otras obras del autor en la ciudad —la Sede de la Asociación de Propietarios de Fábricas o la Casa Shodhan— pero adopta un tono más íntimo. El hormigón cede relevancia al ladrillo; la modulación no desaparece, aunque se camufla tras texturas y sombras. Es la misma disciplina geométrica, traducida a un ecosistema doméstico y sensible al clima.

En términos tipológicos, la obra demuestra que la modernidad puede operar desde la tradición material sin perder precisión. Aquí la innovación no está en la máquina, sino en la manera de ajustar la casa a la latitud, al viento y al jardín. Por eso su vigencia no depende de la moda, sino de su lógica ambiental.

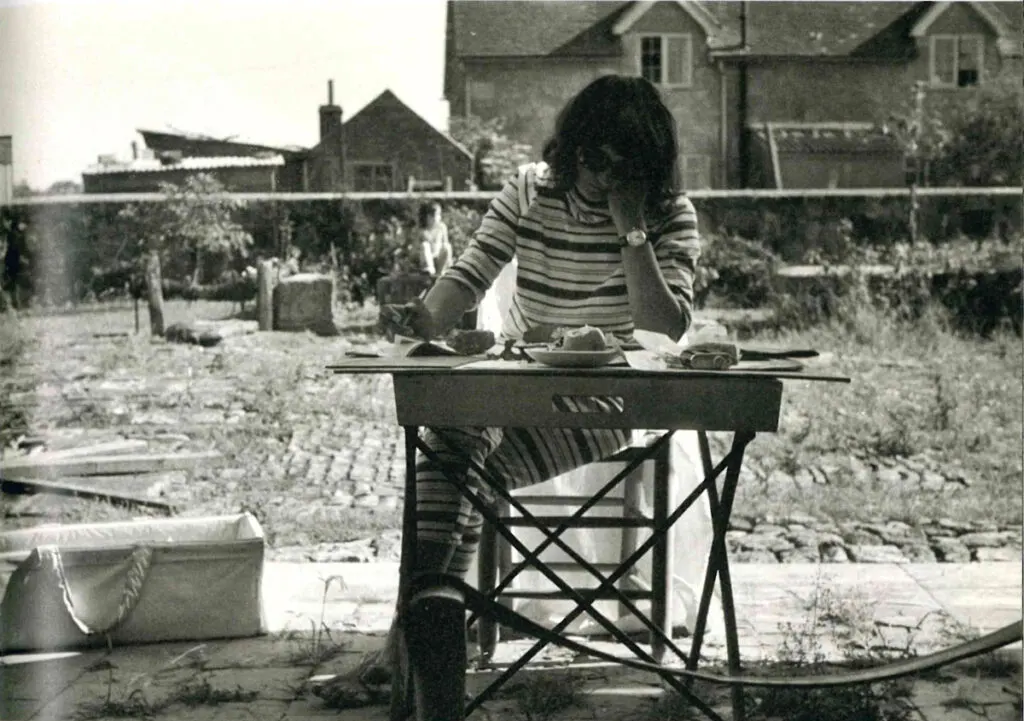

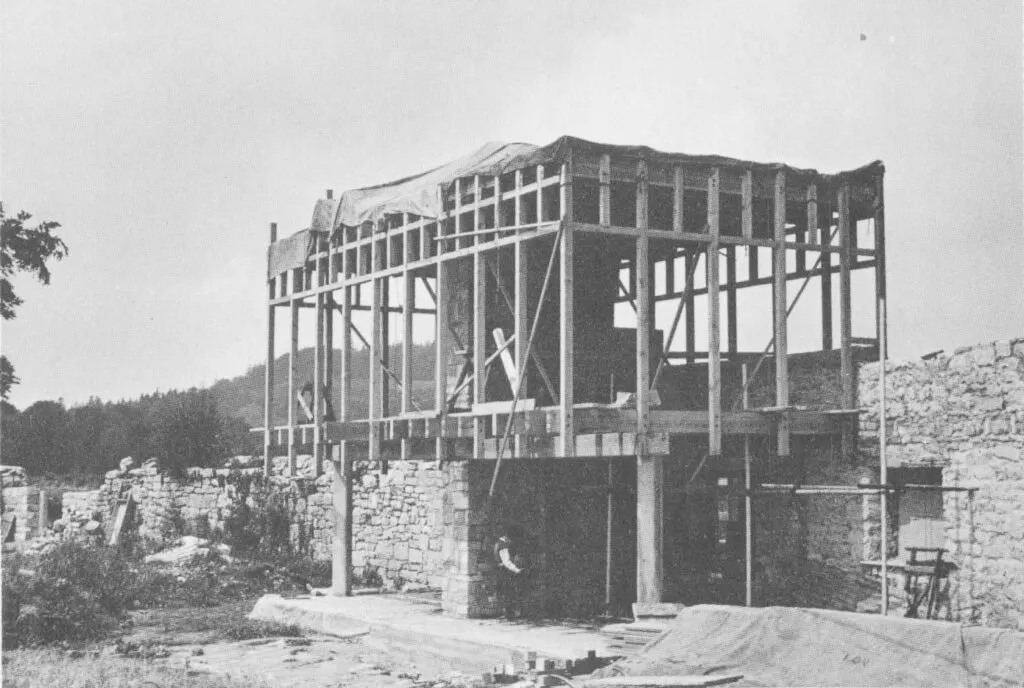

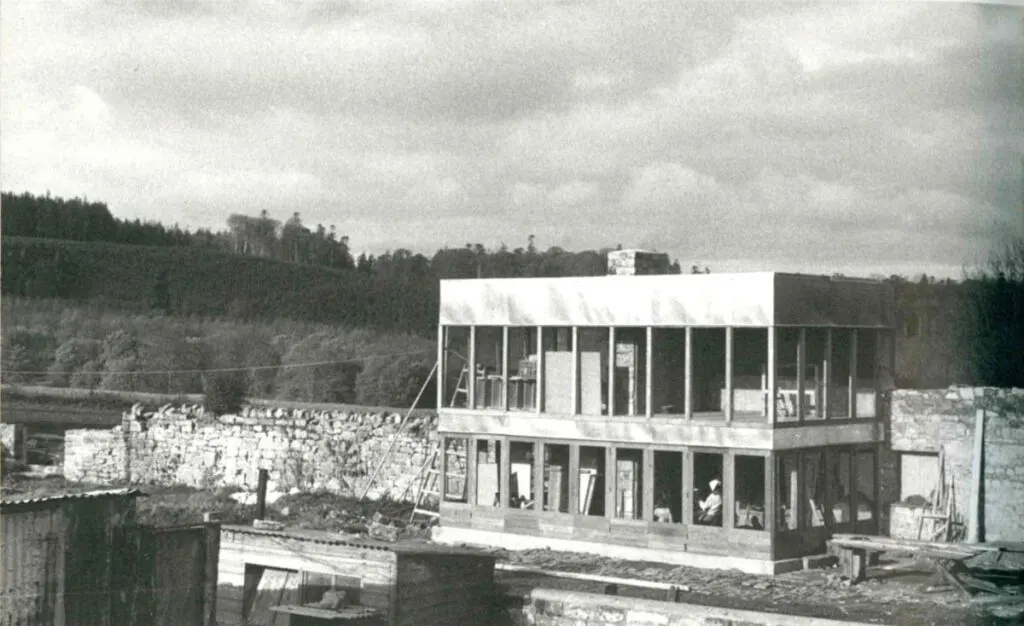

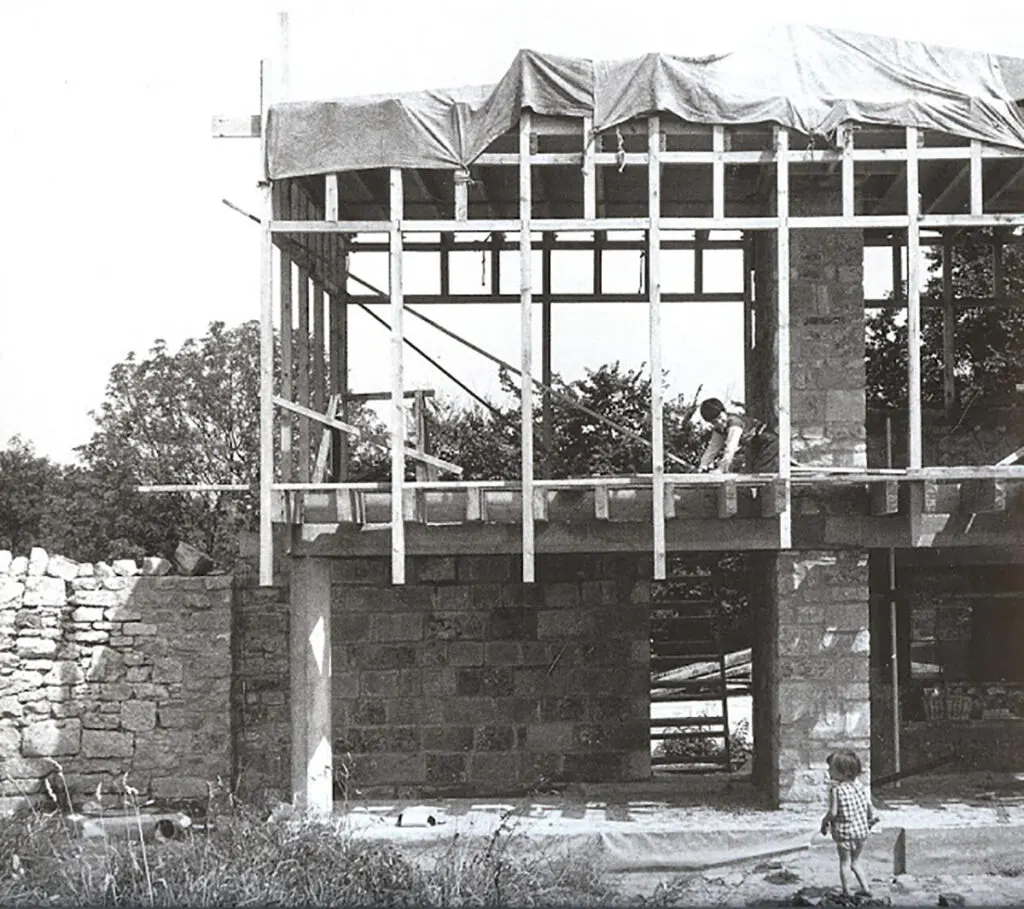

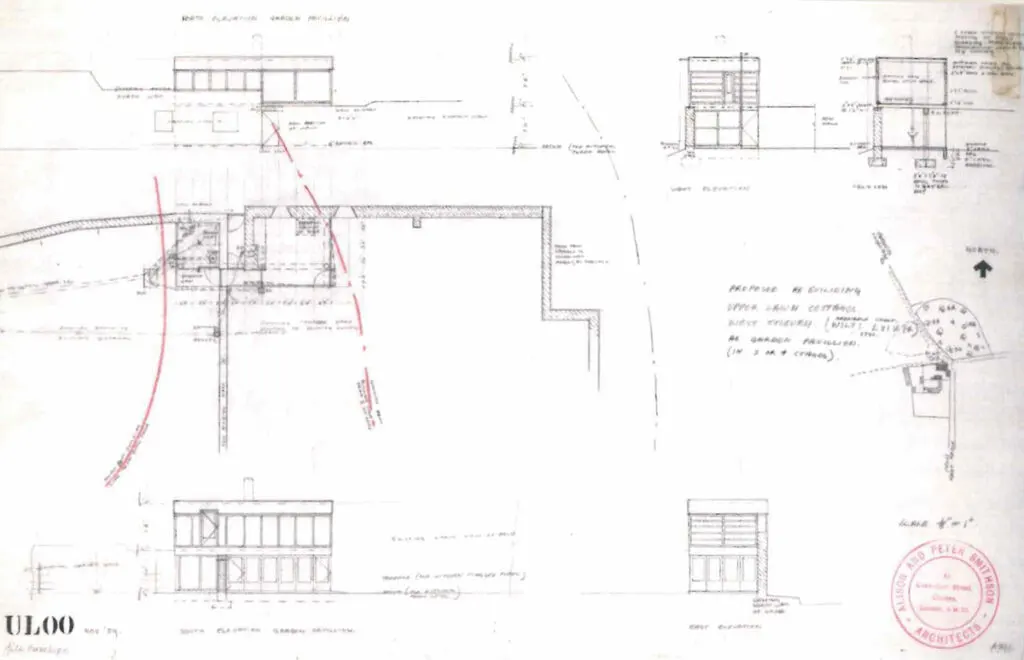

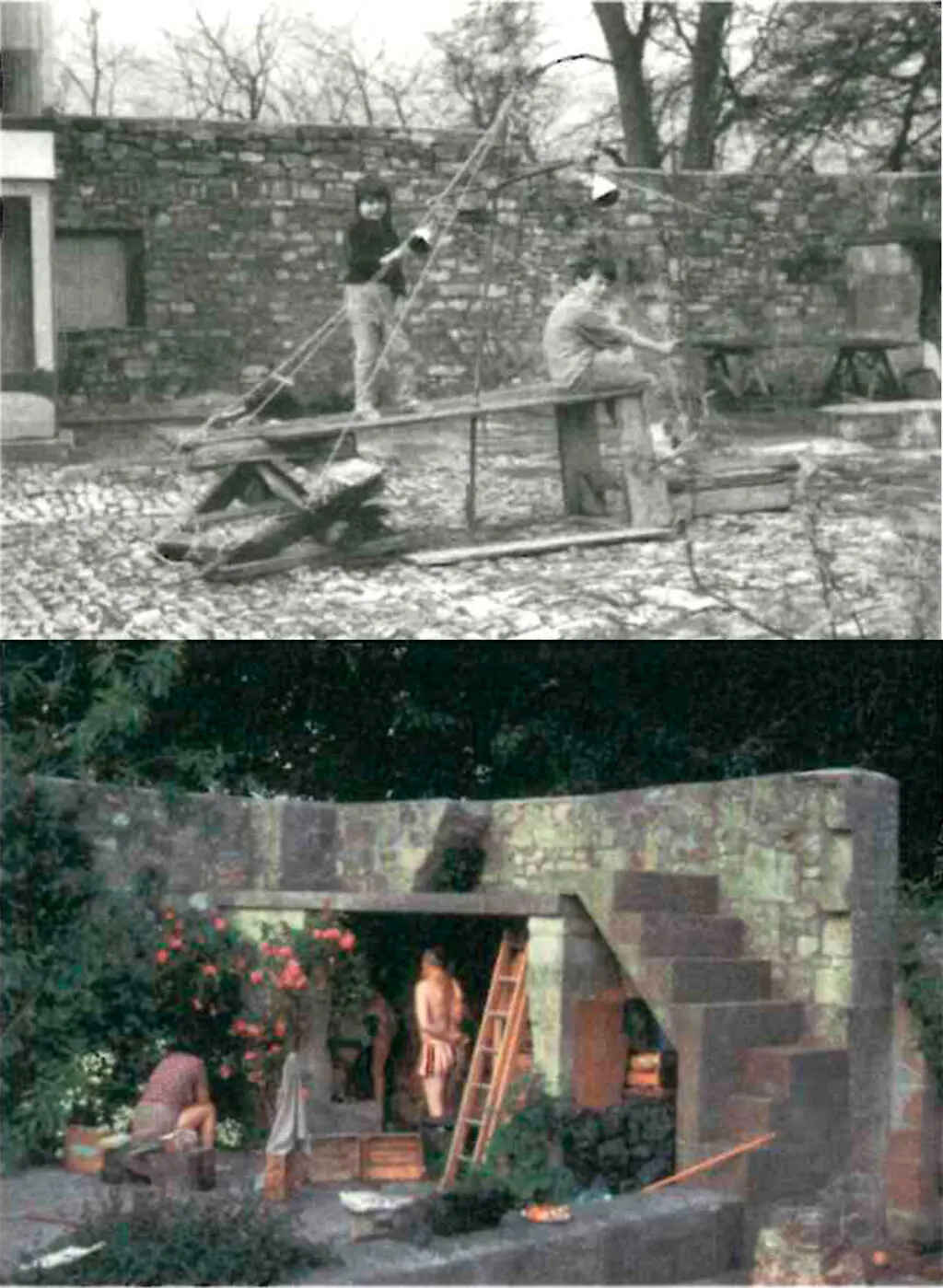

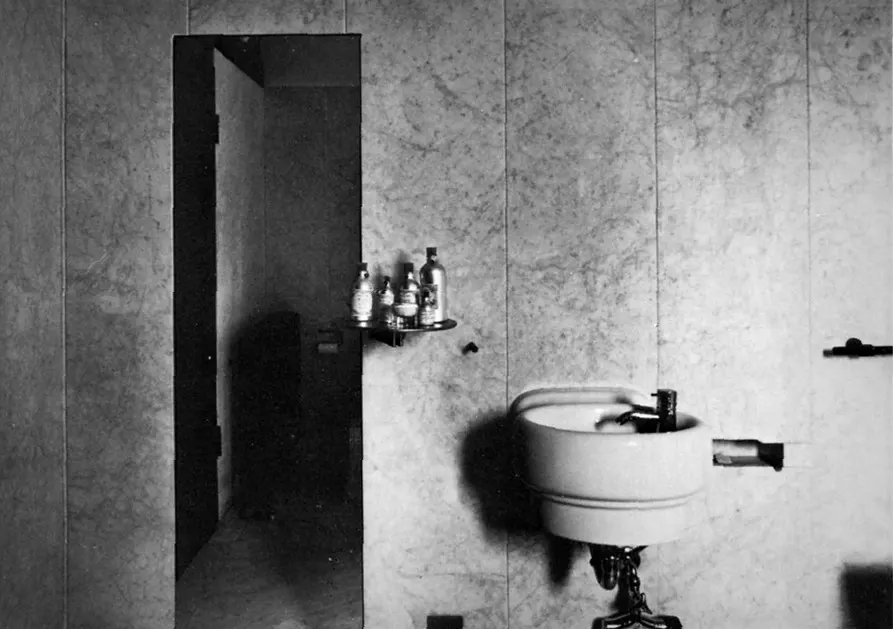

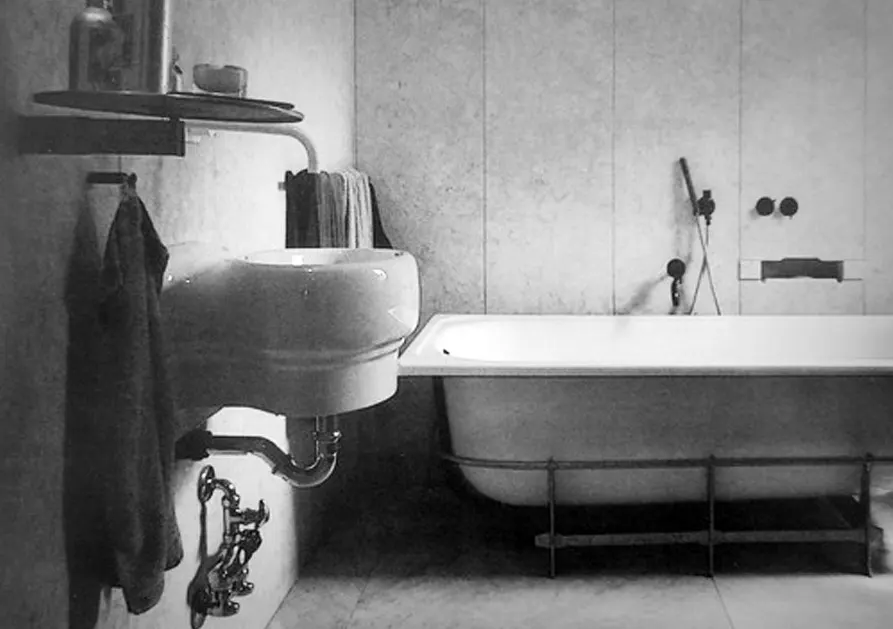

Fotos de archivo

Conclusión

La Villa Sarabhai condensa una lección vigente: el confort puede lograrse con pocos medios si se entiende el clima y se trabaja con el lugar. Le Corbusier afina la geometría moderna con la paciencia del artesano. Ladrillo, agua y vegetación componen una casa que respira con el jardín y envejece con dignidad, prueba de que la sostenibilidad no se proclama: se construye.

Créditos: Villa Sarabhai © FLC / ADAGP / Manuel Bougot.

Explora más arquitectura esencial: